Nürtingen

Was Bibliotheken über Menschen erzählen - Besuche im Nürtinger HfWU-Medienzentrum, der Stadtbücherei und der Turmbibliothek

Besuche im HfWU-Medienzentrum, in der Stadtbücherei und der Turmbibliothek zeigen: Die Sammlungen sind immer auch Spiegel von Gesellschaft und Menschen.

Mit dem heutigen „Tag der Bibliotheken“ soll die öffentliche Aufmerksamkeit auf die 9000 Einrichtungen in Deutschland gelenkt werden. Wir haben drei Einrichtungen in Nürtingen unter die Lupe genommen: Das HfWU-Medienzentrum, die Stadtbücherei und die Turmbibliothek. Es zeigen sich Unterschiede – und viele Gemeinsamkeiten in Aufgabe und Konzeption.

NÜRTINGEN. Die Vielzahl an Publikationen stellt Betreiber von Bibliotheken immer wieder vor die Frage, für welches Publikum welche Informationen zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Ausdifferenzierung in Fachbibliotheken ist eine Antwort auf diese Frage. Ein Beispiel ist das neu errichtete Medienzentrum der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU), das zum Beginn des Wintersemesters 2019 in Nürtingens Innenstadt neben dem HfWU-Altbau an der Heiligkreuzstraße in Betrieb genommen wurde. Bibliothekarinnen wie Annika Neumann und Birgit Baus sind dort mit den klassischen Aufgaben ihres Berufsstands beschäftigt: Sammeln, Erschließen und Vermitteln.

Sammeln heißt für sie, zu ergründen, welche Medien die rund 5000 Studierenden der Hochschule benötigen. Dafür gibt es Standards für die jeweiligen Fakultäten und ihren Fachbereichen. Die Bibliothekarinnen tauschen sich aber auch mit Professoren und Dozenten der Fakultäten für Wirtschaftswissenschaften, Agrarwissenschaften, Stadtplanung und Landschaftsarchitektur und Kunsttherapie aus. „Wir prüfen auch Vorschläge von Studierenden“, sagt Birgit Baus.

Das Erschließen von Medien bedeutet in etwa, sie in Sachgebiete zu ordnen und mit Schlagworten zu katalogisieren, um gezielt nach ihnen suchen und sie schließlich an die Interessenten vermitteln zu können. Die klassische Beschriftung der Bücherregale nach Themenbereichen gibt es immer noch, aber digitale Suchkataloge spielen bei der Vielzahl an Medien eine immer größere Rolle, vor allem auch bei den Medien, die physisch gar nicht vorhanden sind. So zählt der Bestand der HfWU-Bibliotheken an den Standorten in der Innenstadt, im Stadtteil Braike und in Geislingen insgesamt zwar immer noch rund 100 000 Bücher und 300 Zeitschriften in gedruckter Form, darüber hinaus kann jedoch auf 430 000 E-Books und 18 000 elektronische Zeitschriften zugegriffen werden.

„Elektronische Medien spielen in der international vernetzten Wissenschaft eine immer größere Rolle, rund 90 Prozent der Publikationen liegen nur noch digital und in der dominierenden Wissenschaftssprache Englisch vor“, sagt Uwe Rothfuss, der Leiter des Medienzentrums. Die Hochschule habe sich früh vorbereitet, nichtzuletzt um die drei Standorte miteinander zu vernetzten.

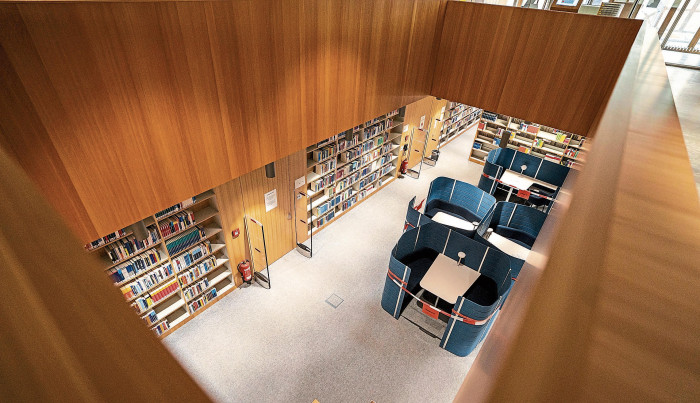

Rothfuss weist aber auch auf einen anderen Aspekt hin: „Der Zugriff ist fast von überall her möglich, doch stellen wir fest, dass Studierende doch gerne vor Ort kommen.“ Rothfuss spricht von der „Wiederentdeckung der Bibliotheken als Lernort“. Auch daran richtete sich die Architektur des neuen Medienzentrums aus. In sogenannte Lernbuchten oder Lerninseln können sich Arbeitsgruppen zurückziehen, zusätzlich stehen Seminarräume für Gruppenarbeit zur Verfügung, die online buchbar sind, dazu gibt es zahlreiche Einzel-Arbeitsplätze mit und ohne Computerunterstützung.

Öffentliche Bücherei bietet Zugang zu Wissen und Bildung für alle

Auf eine Atmosphäre, in der das Stöbern nach und in Medien Spaß macht, legt auch Inge Hertlein, die Leiterin der Nürtinger Stadtbücherei, Wert. Auch sie hat Themen der Bildung im Blick, die Stadtbücherei kooperiert mit allen allgemeinbildenden Schulen in Nürtingen. „Die Bildungspläne sind bekannt, zum Beispiel auch, welche Themen für Schülerarbeiten häufig gewählt werden, und wir bekommen Rückmeldung von den Schulen, was für Medienkompetenz und Leseförderung gefragt ist“, erklärt die Bibliotheksleiterin. So verzeichne man immer mehr Besucherinnen und Besucher, die für die Schule recherchieren. Dafür gibt es Einzel- und Gruppentische und Internetplätze mit Office-Paket, Drucker und WLAN im ganzen Haus.

Die Stadtbücherei ist aber viel mehr, sie ist eine öffentlich betriebene, frei zugängliche Bibliothek mit Hauptstelle und vier Zweigstellen, die einen wohnortnahen und kostengünstigen Zugang zu Information, Wissen, Kultur und Unterhaltung ermöglichen will. Die Bibliotheksleiterin hat verschiedene Möglichkeiten zur Entscheidung, welche Medien angeschafft werden. „Wir haben immer die Bestseller im Bestand, aber auch Grundlagenwerke dürfen nicht fehlen, auch in weniger nachgefragten Sachgebieten.“ Ein wichtiges Instrument ist auch der EKZ-Informationsdienst. Dessen Lektoren und Rezensenten bewerten jährlich 80 000 Neuerscheinungen und schlagen circa 20 000 Titel zur Anschaffung vor.

Aber auch der städtische Charakter spielt eine Rolle. So hat Inge Hertlein Kontakt zu Institutionen, Verbänden und Gruppierungen vor Ort und erfährt, welche Themen die Menschen bewegen. Letztlich ziehen Bibliothekare auch statistische Werte heran, Ausleihzahlen zu Themenfeldern werden erfasst.

Die Stadtbücherei bleibt am Ball, was die Veränderung der Medienwelt betrifft. Über einen Verbund mit 35 Bibliotheken in den Landkreisen Esslingen und Göppingen stehen über 70 000 elektronische Medien zur Verfügung. Ganz Unterschiedliches hält Einzug, zum Beispiel E-Learning-Kurse oder USB-Sticks mit Hörbüchern. Mit E-Book-Readern zum Ausleihen gibt die Stadtbücherei auch Starthilfe bei neuen Medienformen. Andere Medienarten wie CD-ROMs oder Tonkassetten verschwinden nach und nach.

Jedes Medium hat für Inge Hertlein Vorzüge. So könne sich ein gut gefüllter, aber leicht transportierbarer E-Book-Reader für den Urlaub anbieten. Wer sich in eine schwierigere Materie vertiefen will, wählt vielleicht lieber das gedruckte Buch, das zum Vor- und Zurückblättern für manche geeigneter ist. Für eine schnelle Faktenrecherche bietet die Bücherei den Zugang zu Datenbanken an. Ein hochwertiger Bildband dagegen könne Neugierde und Freude wecken. Bei der Ausleihe machen physische Medien, vor allem Bücher, in der Nürtinger Bücherei immer noch 90 Prozent aus.

Bei allem gilt für Inge Hertlein jedoch: „Der Inhalt schlägt die Form.“ Und dabei hat sie als Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Schülerinnen, Schüler und Familien im Blick. Auch für Migrantinnen und Migranten und für die weiter steigende Nutzergruppe der Älteren entwickle man immer mehr bedarfsgerechte Angebote.

Die Turmbibliothek umweht ein Hauch von „Der Name der Rose“

Ja, große Reihen von Büchern strahlen oft ehrwürdige Ruhe aus. In der Turmbibliothek der Nürtinger Laurentiuskirche, hinter der Tür mit den vielen Schlössern, weht aber gar ein Hauch von Umberto Ecos „Der Name der Rose“. Diese Assoziation ist bei Besuchern nicht selten, räumt Albrecht Braun ein. Der 1943 geborene Dekanssohn und Französisch- und Lateinlehrer im Ruhestand ist zuständig für die Kleinodien der Sammlung, die insgesamt 1500 Titel umfasst.

Nicht nur bibliophil veranlagte Menschen reagieren ehrfürchtig, wenn Braun einen rund 600 Jahre alten Band zeigt. Es ist das älteste Buch der Turmbibliothek, älter als die Kirche selbst. Älter sind hier nur einzelne Pergamente, die als Rohstoff später in andere Bücher eingearbeitet und von Braun entdeckt wurden. In diesem Epistolar hier finden sich Lesungen aus den Apostelbriefen und den prophetischen Schriften. Neben den farbigen Initialen stechen handschriftliche Anmerkungen hervor. Sie zeigen: Das Buch wurde eher im theologischen Unterricht als im Gottesdienst gebraucht.

Die Bücher sprechen also. Über ihren Inhalt hinaus. Und so bringen sie auch solche Bibliotheken, die eben Sammlungen alter Bücher sind, zum Sprechen. Was sind das für Bücher, die hier im Umkreis gekauft wurden? Von wem? Warum wurden sie hierher gebracht? Solche Fragen treiben Braun um. Manchmal kommen Anfragen von Forschern. Er versucht sie zu beantworten, schlägt dabei Schneisen des Wissens durch den Bestand und lernt ihn Stück für Stück besser kennen. Wie ein Goldgräber oder Trüffelsucher entdeckt er manches, das er dann Wissenschaftlern anbietet.

Die Bücher erzählen Braun dabei auch von der Geschichte und der Ahnengeschichte ihrer Besitzer. Trefflich forschen lässt es sich, so Braun, über den Online-Katalog der Landeskirchlichen Zentralbibliothek in Stuttgart. Der Herr der alten Bücher und das Internet: Er genießt diese modernen Möglichkeiten, doch ist er dankbar für das Privileg, mit den Büchern mit ihren tieferen Wurzeln arbeiten zu können. Denn das Internet sei „wie Staub“, sagt er – vergänglich eben.

Die mit Pfarrern bestückte Familiengeschichte des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel verfolgte er so mit Buch und Netz bis nach Kärnten. Und auch die Familiengeschichte Friedrich Hölderlins lässt sich so zurückverfolgen – von Nürtingen ausgehend zurück nach Nürtingen. Doch das ist eine andere Geschichte.

Die Geschichte der Turmbibliothek ist indes nicht die Geschichte einer homogenen Kirchenbibliothek: Sie ist eine spezielle Bibliothek an einem speziellen Ort, sagt Braun. Die Theologie dominiert zwar mit 682 Titeln. Hinzu kommen aber Titel zur Sprach- und Literaturwissenschaft, zu Geschichte und Geographie, zu Philosophie, Psychologie, Pädagogik.

Real-wissenschaftliche Schriften, Praktisches zum Weinbau, Zeitschriften oder Enzyklopädien kamen hinzu, da die Bibliotheken der Kirche, deren Kern eine vorreformatorische Prädikantenbibliothek war, und des Spitals zusammengelegt wurden. Die von der Kommune angeschaffte Spitalbibliothek war das weltliche Pendant zur Kirchenbibliothek. Braun; „Die Stadt hat sich sozusagen das damalige Internet angeschafft.“ Das Wissen der Zeit, für die Bildung der Söhne ihrer wohlhabenden Bürger.

Doch die Sammlung war nicht nur durch Zukauf gewachsen. Pfarrer, die eifrige Sammler waren, vermachten ihr ihre Wissens- und Glaubensschätze. Und die bedeutendsten Zuwächse verdankte man dem Missgeschick dreier honorabler Persönlichkeiten der Stadt. Bürgermeister Elias Epplin kaufte sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts aus einem Prozess gegen die Herzogin Ursula. Die daraus resultierenden Schulden beglich er mit seiner Bibliothek. Schulden hinterließ auch der Lateinschul-Präzeptor Joseph Schnurrer, nachdem er beim Kroateneinfall 1635 getötet worden war. Zur Begleichung der Schulden ging seine 250 Bände umfassende Privatbibliothek samt Titeln aus dem Vorbesitz des berühmten Tübinger Gräzisten Martin Crusius in den Besitz der Stadt über. Auch Paul Bantz war Lateinschul-Präzeptor, auch seine Sammlung wurde nach seinem Tod im Jahre 1700 der Kirchenbibliothek einverleibt.

Die Spital- und die Kirchenbibliothek wurden später dann wieder getrennt. Heute steht das Gros der Spitalbibliothek im Stadtarchiv. Allerdings war die Trennung nicht ganz sauber. Was heute die Turmbibliothek ausmacht, war vor Jahrhunderten noch an anderen Orten in der Kirche untergebracht, zum Teil auf der Bühne. Nach dem Umbau der Stadtkirche 1969 wurde sie im Raum im Turm eingerichtet. Braun: „Ein sicherer Raum mit gutem Klima.“ Schließlich war hier einst schon das Archiv der Spitalverwaltung angesiedelt. In diesem sakralen Tresor hatte man zuvor Geld und wichtige Dokumente gelagert. Nun lagert hier der Schatz der Bücher. Und Braun kümmert sich seit dieser Zeit um ihn – die Geschichte der Bücher und ihrer Sammlungen ist eben immer auch eine Geschichte der Menschen.